中国消费者报报道(记者任震宇)11月7日,中国消费者协会发布了第三季度全国消费者组织受理投诉情况分析。根据全国消费者组织受理投诉情况统计,第三季度全国消费者组织共受理消费者投诉536761件,同比增长7.9%,解决274427件,为消费者挽回经济损失2.36亿元。接待消费者来访和咨询15.59万人次。投诉热点问题主要涉及潮玩经济、充电宝、智能驾驶技术等行业和领域。

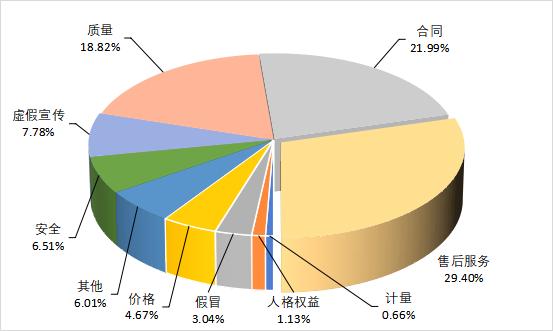

投诉性质比例图(%)(数据来源:中国消费者协会)

潮玩商品质量和售后服务问题凸显

部分潮玩平台在商品质量、售后服务保障等方面存在不规范现象,引发消费者集中投诉。一是商品质量问题多发,消费者反映在相关平台购买盲盒、手办等商品后常出现掉漆、破裂等质量瑕疵;二是退款退货难问题突出,部分消费者在潮玩平台下单后,即使商品未发货便申请退款,或在收到存在质量问题的商品后提出退货请求,常被平台以“平台规则不支持退款”为由拒绝;三是售后服务存在短板,不少消费者反映潮玩平台客服响应慢、等待时间长,多次提交投诉工单却迟迟无人处理,影响消费体验。

案例

2025年9月13日,消费者姚先生向消费者组织投诉上海某科技有限公司。姚先生称,他于9月6日在该公司旗下平台闪购频道购买了3件商品,9月8日收到快递,开箱过程中全程录制了视频,他发现其中一款标价508元的LABUBU Time to chill玩具存在多处肉眼可见的划痕和掉漆等质量问题。姚先生立即联系客服要求退货或换货,但被客服告知商品轻微瑕疵不影响使用,仅可补偿他10元至20元优惠券。随后,客服直接关闭聊天窗口。姚先生还提到该平台客服极难联系,多次尝试排队,每次等待时间均超过1小时,而接通后,客服只是回复“等待专员联系”,问题始终未得到解决。

消协意见

潮玩行业经营者在创新消费模式的同时,应当坚持以消费者为中心,依法保障消费者的知情权、选择权和公平交易权。潮玩平台作为潮玩商品网络交易经营场所的提供者、商品信息的发布者、交易撮合的组织者以及交易规则的制定者,应当承担起《电子商务法》等法律法规规定的平台经营者责任,确保交易透明、公平,保障售后服务顺畅高效。建议相关潮玩平台提升售后服务能力,优化售后服务体系,缩短响应时间,建立投诉工单闭环机制,确保消费者问题得到及时处理。

宠物消费亟须完善规则加强治理

宠物消费纠纷频繁发生。一是“星期宠”问题突出,部分商家隐瞒宠物真实健康状况,宣称“包准健康”或“已打疫苗”,但实际售卖的是伪造健康证明的“星期宠”,消费者收到宠物后,宠物数日内发病或死亡;二是免费领养实为分期贷款,有商家在直播间、门店以免费领养为噱头吸引消费者,实际消费者需要分期购买高于市场价的猫粮、狗粮,且合同约定宠物死亡仍须付款;三是宠物用品质量问题频发,有消费者反映购买的宠物猫粮、狗粮有质量问题,宠物食用后引发呕吐或生病等反应。

案例

2025年9月23日,消费者杨女士通过全国消协智慧315平台投诉重庆市沙坪坝区某宠物服务店。杨女士称,她于9月11日在社交平台看到卖家发布的吉娃娃犬信息,随后被卖家引导转至微信沟通并付款2800元购买了一只“铁包金”吉娃娃犬,卖家承诺该犬只已打2针疫苗并享有15天售后服务,但未提供宠物健康免疫证。犬只到家次日开始咳嗽,卖家称其为应激反应并让杨女士自行喂药。9月15日,犬只病情加重,卖家称只是普通感冒并非传染病,不承担相关责任,杨女士自费277元就诊。9月18日,犬只病危,杨女士又支付治疗费1510元,后经宠物医院检查确诊为犬冠状病毒感染。9月20日,犬只死亡。卖家口头承诺退费并更换犬只,但截至杨女士投诉时仍未兑现。杨女士要求卖家赔偿购犬及治疗费用共4587元。

消协意见

《动物防疫法》规定,屠宰、出售或者运输动物以及出售或者运输动物产品前,货主应当按照国务院农业农村主管部门的规定向所在地动物卫生监督机构申报检疫。相关经营者应当严格落实上述法律规定,并规范宠物营销行为,避免以“免费”“领养”为噱头进行分期贷款收费或捆绑销售。建议完善宠物消费相关法律法规,如明确在宠物交易环节设定法定健康证明制度,交易时应出具具备法定资质的健康、疫苗、病原检测证书等;明确线上平台(直播、电商)对宠物销售主体的资质审核责任,强化对宠物交易、宠物食品生产销售等行为的监管。

智能驾驶技术功能局限引发投诉

从各地消费者组织接收的投诉情况看,智能驾驶功能还存在一定的局限性和使用风险。一是功能失效或性能不达标,部分汽车厂商在宣传中存在夸大性能等现象,导致消费者误以为自动驾驶可完全替代人工驾驶,但实际使用中可能会出现识别不准、偏离车道、失控退出等问题;二是功能限制未提前告知,如销售人员宣传代客泊车功能无需人在车内,出事后却称车内必须有人;三是行车数据信息不透明,发生事故后,厂商拒绝提供完整的行车数据或对关键信息进行“打码”,影响事故认定和消费者维权。

案例

消费者邓女士向消费者组织投诉某汽车科技有限公司。邓女士称,她于2024年购买了该公司的新能源汽车。2025年5月5日在小区内停车时,邓女士选择启用车辆自带的代客泊车功能,然而在自动泊车过程中,车辆发生碰撞,轮胎及车体受损。事故发生后,邓女士联系该公司售后人员维修处理。售后人员表示相关损失应由保险公司负责,但保险公司认为事故并非人为操作所致,拒绝理赔。邓女士再次联系售后人员,售后人员又称代客泊车功能必须车内有人。邓女士指出,购车前无论是销售人员还是官方发布会都明确宣传该功能为“代客泊车,无需车内有人”。邓女士投诉要求该公司尽快为她维修车辆,并承担相应赔偿责任。

消协意见

智能驾驶作为新兴技术应用领域,既关系产业创新和发展又关乎消费者生命财产安全。相关汽车厂商在宣传和销售智能驾驶产品时,应准确说明功能边界和适用条件,特别是使用限制和相关风险,避免夸大功能、误导消费者。建议强化第三方数据监管和备份机制,让消费者在驾驶汽车发生事故或产生纠纷时,能通过查询第三方机构备份数据系统的操作日志,更好地判定各方责任。提醒消费者智能辅助驾驶不等于无人驾驶,系统可能存在识别误差等问题。因此,在使用智能辅助驾驶功能时,应当保持驾驶员可随时接管状态,不宜放松警惕。

登机遭禁、安全存疑引充电宝退货纠纷

第三季度,在部分充电宝品牌实施产品召回等因素带动下,相关投诉呈集中上升态势。一是部分品牌充电宝因无3C认证被民航部门列入禁带清单引发退货纠纷,消费者提出充电宝无法带上飞机,要求退货退款,遭到商家拒绝;二是消费者对产品安全性存疑,一些消费者认为此前购买的非召回批次的充电宝存在自燃风险,要求退货退款;三是部分品牌产品虚假宣传、虚标容量问题突出,部分品牌充电宝商家在生产和销售过程中,存在容量、功率等核心参数虚标的情况,甚至使用非法定计量单位误导消费者。

案例

2025年9月18日,消费者陈先生通过全国消协智慧315平台投诉北京某电子商务有限公司。陈先生称其在该公司某品牌自营店购买了PB2030MI型号充电宝。2025年6月,该型号产品因电芯问题被召回。陈先生购买的虽非召回批次,但该型号产品的安全性已引发广泛质疑,多家机场明确禁止该型号充电宝登机,不区分批次。在机场官方“充电宝自查”小程序中,该型号充电宝也被列为禁带产品。然而,该店铺在产品页面标注该型号充电宝“可携带上飞机”。陈先生认为该产品无法实现宣传功能,还可能在机场被没收或迫使丢弃,要求退货退款。

消协意见

为强化充电宝等相关产品的质量管理,今年7月,国家认监委制定了《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组(试行)》,该规范已于2025年8月15日实施。建议相关监管部门加大对充电宝生产、销售环节的监督力度,督促企业严格落实3C认证要求。此外,建议对虚标容量、虚假标识、使用非法定计量单位等行为依法查处,督促电商平台加强商品信息审核。充电宝实施召回时,相关商家应建立便捷的退换货通道,对消费者因运输受限无法寄回产品的应提供替代解决方案。