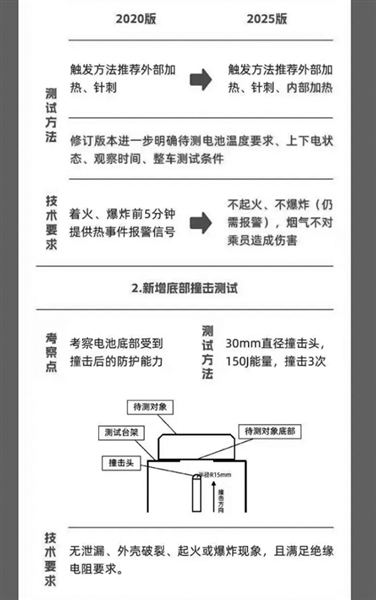

从“逃生时间”变为“绝对安全” 热失控后5分钟内乘员舱不得出现可见烟气…… 日前,工信部公布强制性国家标准GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,将于2026年7月1日起开始实施。 据了解,本次修订进一步明确待测电池温度要求、上下电状态、观察时间、整车测试条件,技术要求从此前的着火、爆炸前5分钟提供热事件报警信号等,调整为不起火、不爆炸(仍需报警),烟气不对乘员造成伤害等;新增底部撞击测试,考察电池底部受到撞击后的防护能力;新增快充循环后安全测试,300次快充循环后进行外部短路测试,要求不起火、不爆炸等。 此外,修订版本明确本标准适用于电动汽车用动力电池,即非驱动类电池不适用;完善绝缘电阻要求,增加包含交流电路电池系统绝缘电阻要求;提升挤压测试要求,增加绝缘电阻相关判定条件。 都市快报一直关注新能源汽车使用安全问题。从去年开始针对深圳地下车库负四层以下禁止充电、浙江消防针对新能源汽车地库起火实战演练最新战法,都进行了连续报道。 今年3月29日,一辆小米SU7汽车在枞阳高速发生碰撞后爆燃,造成车内3名女生身亡,也引发了全国的关注。 这次动力电池强制新国标,对新能源汽车用车安全意味着什么? 昨天,快报记者专访了中国汽车工程研究院高级专家赵志伟博士。 据介绍,中国汽车工程研究院的专家曾参与了2025版新国标的制定。

新国标全面提升安全标准 从“逃生时间”变为“绝对安全” 要求乘员舱内不得出现可见烟气 赵志伟博士向记者介绍,2025版新国标最主要的修改点之一,是对于热扩散测试的修订。 2020年工信部发布的GB 38031—2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,是我国电动汽车领域首批强制性国家标准之一,与其相比,2025版新国标提高了热扩散测试等试验项目技术要求。 热扩散安全要求全面升级,安全标准从“逃生时间”变为“绝对安全”。 2020版国标要求电池热失控后5分钟内不起火、不爆炸(需提供报警信号),2025版新国标则要求触发单体热失控后,电池包或系统需在至少2小时观察期内不起火、不爆炸,且所有监测点温度≤60℃。 赵志伟博士说,这一变化,将电池的安全防线从被动逃生转向主动风险阻断,要求电池系统具备多层级热失控防护能力。 其次是烟气控制强化。 2025版新国标新增规定,在热失控报警信号发出前、后各5分钟内,乘员舱内不得出现可见烟气,以避免乘员因吸入有害气体造成二次伤害。 另外,新国标还新增了电池底部撞击测试、快充循环后安全测试。 重点考察电池底部受到撞击后的防护能力,要求无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,且满足绝缘电阻要求。 赵志伟博士介绍,近年来,新能源汽车底部撞击导致动力电池起火的事故时有发生。 目前行业内广泛认可的底部碰撞工况分为两类,刮底和托底。 刮底工况对应车辆正面撞击障碍物的场景,托底工况主要是对应飞石、地面障碍物等异物从车辆下方撞击的场景。 另外,新国标在电池快充技术上,新增了快充循环后安全测试——电池在300次快充循环后,进行外部短路测试,要求不起火、不爆炸。 根据标准实施时间表,新申请的车型于2026年7月1日起执行新标准,已获批车型过渡期至2027年7月1日。 |