|

一些医疗机构对症下“药”夸大疗效

和孙龙一样,很多患者都有类似的经历。孙龙向记者提供了一份患者名单,其中有十几名患者向记者表示,他们都曾接受所谓的“神经三联修复治疗”,花费均在数万元,但是没有任何效果。

那么,这种疗法有科学依据吗? 首都医科大学宣武医院神经外科副主任菅凤增表示之前他从未在业内听说过有这样的新技术。据他介绍,目前治疗脊髓损伤的主要方法依旧是康复训练,但由于它见效慢、恢复程度也有限,与患者的心理和情感期待总是存在差距,这也导致很多患者,寄希望于寻找现实中并不存在的“特效药”。点击进入下一页

一些医疗机构正好利用患者的心理,投其所好,对症下“药”。根据记者的调查,不难看出,这些“疗法”有着相似的套路 ——以某种“高新技术”或者“创新疗法”的名义,开展临床治疗;极度夸大疗效,同时收取高昂的费用。而当一种疗法被禁止,另一种新疗法则会迅速取而代之,弄一堆让普通人根本看不懂的新概念出来,改头换面,粉墨登场。

南京大学医学院附属鼓楼医院大内科主任朱大龙有着30多年的临床经验,并一直在积极探索治疗糖尿病的新方法。

据朱大龙教授介绍,那些号称能够治愈各种疑难杂症的新疗法在自我宣传时,其内容里包含了一些与医学领域正在进行的尖端探索密切相关的信息。虽然这些信息并不准确,但经过包装,就会对患者极具诱惑性。

很多“治疗新技术”仅仅处于探索阶段

现在看来,这个问题的核心之一就是新技术的应用到底到了什么程度?是已经可以用于医疗领域还是处于探索阶段?当下,很多人都在新闻中看到有关干细胞、克隆这样的新闻,上述提到的生物疗法也多包含有干细胞的概念。

据专家介绍,干细胞由于具有分化能力,确实被视为具有广阔探索前景的科学研究方向。美国、欧洲、日本等国家都将其列为生命科学的未来发展战略。但对于干细胞,无论是研究者还是临床医生都一致认为,应该严格区分其临床应用和试验研究之间界限。对于科学研究,许多国家的研究人员都认同应采取积极探索的态度;但对于临床应用也普遍认为应谨慎和严格。

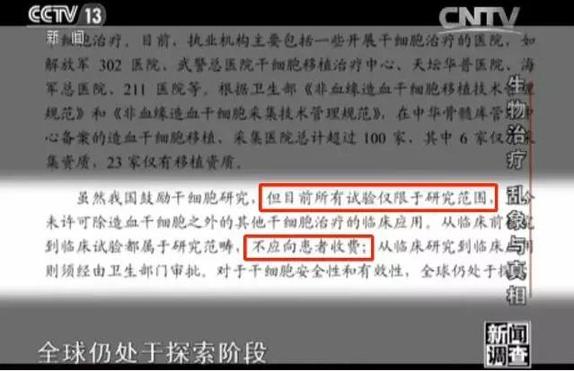

朱大龙教授表示,干细胞治疗糖尿病还处在临床前的研究试验阶段,远未达到临床应用的程度。在几份有关干细胞的产业报告中记者也看到了相似的表述:“虽然我国鼓励干细胞研究,但目前所有试验仅限于研究范围,至今未许可除造血干细胞之外的其他干细胞治疗的临床应用。从临床前研究到临床试验都属于研究范畴,不应向患者收费。对于干细胞安全性和有效性,全球仍处于探索阶段。”

国家曾经出台过有关干细胞治疗的禁令

从现在来看,这些用新技术来包装的疗法已经面目清晰:有的是打着新技术的幌子,行忽悠之实。有的最多也就是有新技术之实,但新技术仅仅是处于探索阶段,其疗效远未经过临床治疗的确认。

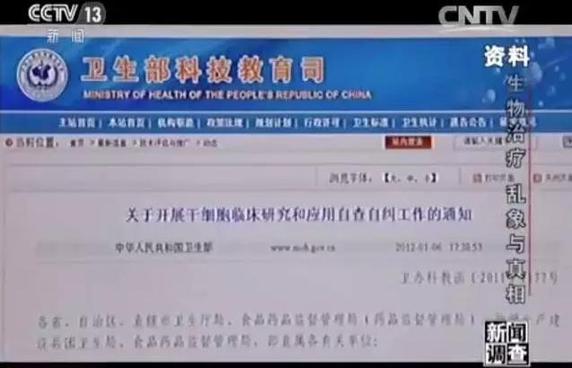

对此,国家实际上也出台过规范。2012年1月,当时的卫生部曾下发《关于开展干细胞临床研究和应用自查自纠工作的通知》,要求在当年7月1日前停止在治疗和临床试验中试用任何未经批准使用的干细胞,并停止接受新的干细胞项目申请。这被视为是除造血干细胞外,对干细胞临床研究和应用的“禁令”。点击进入下一页

但根据几份记者在网上搜索到的某些证券公司制作的“干细胞产业报告”,报告称:“上世纪 90 年代,国内政策开始大力支持干细胞临床研究及应用,至 2012 年,监管一直处于较宽松状态,在此期间,我国进行了较多的干细胞治疗手术 ……近 300 家医院和机构开展干细胞治疗。在2012年后,开展干细胞治疗的执业机构则主要转向部队和武警医院。”据了解,自2012年以后,国家卫生行政主管部门,再没有批准过任何一例干细胞临床试验。这意味着,如果某些医院再用“干细胞”的名义来实施治疗,就是违规。或许也正是从那时起,各种“因子修复疗法”就出现了。孙龙所接受的所谓“神经三联修复疗法”由此而生,说白了很可能就是换个名称登场而已。

曾经热闹一时的“高新疗法”会否卷土重来?

2016年5月9日,记者前往孙龙曾经接受“神经三联修复疗法”的贵阳某医院。发现这家医院已经改换了名字,宣传彩页上的热线电话也都停止了使用。孙龙所就诊的武警某医院也因为科室外包问题而受到处理。

但相关问题并没有因此而得到根本解决。只要一些疑难杂症还存在,就仍然会有很多人渴望“特效药”的出现。孙龙当时接受这种治疗时就坦言自己得的病生不如死,希望有疗效。那么,那些曾经热闹一时的“高新疗法”,暂时沉寂之后,还会不会在某一天,又改头换面,卷土重来呢? |