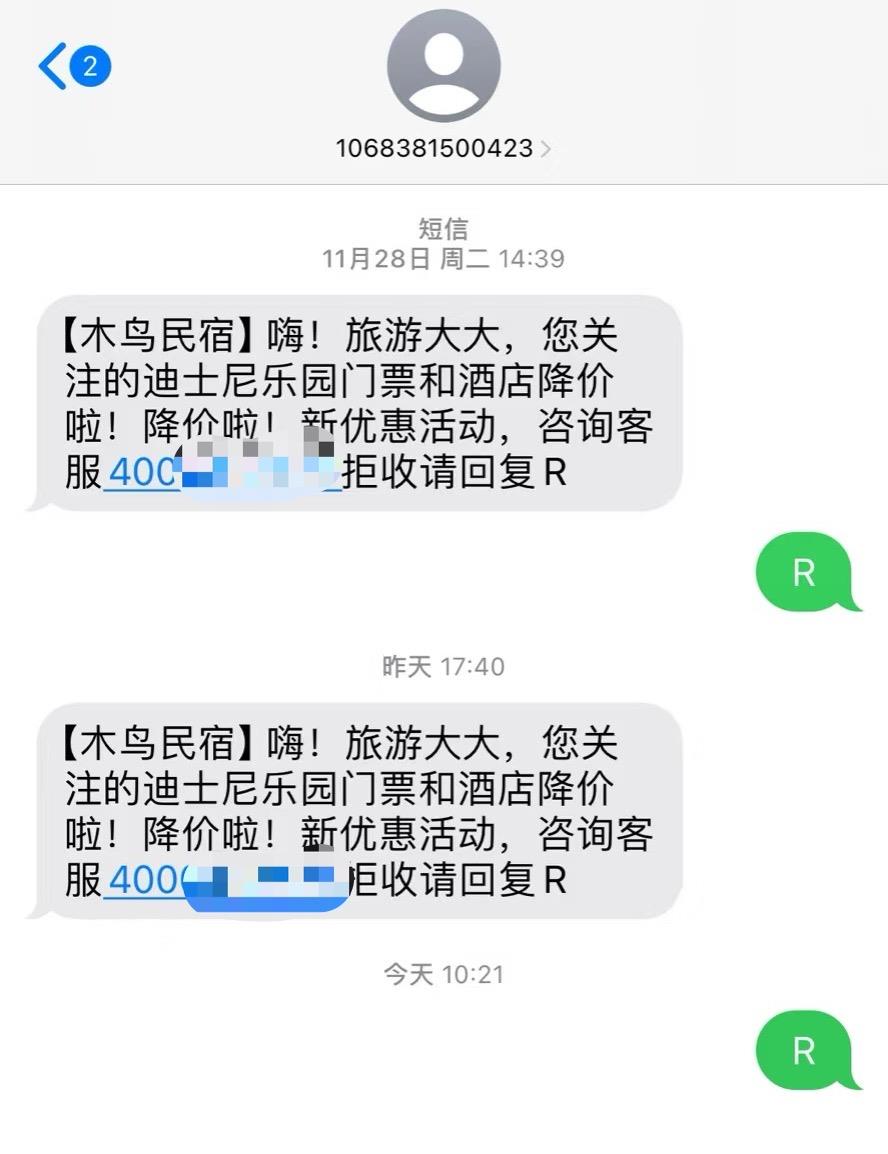

中国消费者报报道(记者王小月)“七折饮品券到账,来杯提神”“上市低价,速来抢,点击领取优惠券”……在日常生活中,不少人都收到过营销短信,尤其到了节假日或促销节点,更避免不了短信的“狂轰乱炸”。这些短信大都有一个共同的特点,末尾通常会标明“回复TD退订”“回复R退订”等。不乏有消费者频繁收到营销短信,不堪其扰之下选择按照提示退订短信,却可能被收取0.1元信息费。这些“不请自来”的短信,到底应该由谁来买单? 未经允许的营销短信被判赔 近日,江苏省南通市中级人民法院发布的一件案例引发关注。2024年3月14日16时51分,王某的手机收到一条题为“XX教育”的广告短信,短信末尾注明“拒收请回复R”。当天晚上,王某回复了“R”退订,产生了0.1元的短信费用。随后,王某在工信部官网查询到该短信码号系某网络科技公司使用,且退订后未再收到该码号端口的短信。 王某认为,该网络科技公司涉嫌非法收集、储存、使用其手机号码等个人信息,侵犯了个人信息保护权,干扰了其正常生活,造成精神痛苦,遂起诉要求公司书面道歉、不再骚扰,并承担0.1元退订费及交通费、误工费等合计2500元。被告公司未作答辩。 南通市通州区人民法院经审理认为,王某的手机号码为实名注册,与本人特定相关,属于个人信息。案涉短信由被告使用的码号端口发出,在无相反证据下,推定被告为信息提供者及个人信息处理者。被告在未取得王某同意和请求的情况下发送商业短信,构成对其个人信息权益的侵害。 法院判决该网络科技公司赔偿王某短信退订费0.1元及合理支出800元,驳回其他诉讼请求。宣判后双方均未上诉,案件已生效。 退订资费应由侵权方承担 记者在网络平台上注意到,被退订短信收取“0.1元”困扰的网友不在少数。有过类似经历的张女士告诉记者,自己时常会收到未订阅过的公司或网店的短信,有时连是什么软件都不知道。 网友卢卢向记者表示,他发现有时回复“R”也没用,反而会收到更多营销短信。“有人说一旦回复了此类短信,会被判断为活跃用户,进而收到更多的短信。”

营销短信。资料图片 业内人士提醒,应谨慎对待非官方认证号码的“退订”提示。消费者收到垃圾短信后,可通过官方途径——12321网络不良与垃圾信息举报受理中心进行反映。 有网友认为,“用户不仅要忍受骚扰,还要为拒绝骚扰买单,这是典型的‘二次伤害’。”那么,退订短信资费要由谁来买单? 瀛和律师事务所合伙人王大恒对《中国消费者报》记者表示,部分平台或者APP在用户使用过程中会向其推送短信内容,但并未明确退订产生的费用由谁承担。 他进一步解释说,对于约定不明确的费用,《民法典》规定,履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。在标明“回复TD退订”“回复R退订”的短信中,用户退订行为应视为是用户行使拒绝接受的权利,并非义务,所产生的费用应该由发送方或者是义务方承担。 “如果是‘不请自来’的营销类短信,其发送行为可能在信息的获取、发送的内容、发送的行为等方面均涉嫌违反相关法律、法规的规定,因其违法行为给他人造成损失,应承担赔偿责任,用户产生的损失也应由侵权方承担。”王大恒说。 用户隐私或被侵犯 近年来,工信部多次开展垃圾短信治理专项行动。2015年,工信部发布《通信短信息服务管理规定》,要求未经用户同意或请求不得向其发送商业性短消息,对拒绝接收商业性短信息的,应当停止向其发送,违者责令限期改正、予以警告,并最高可处3万元罚款。 2020年8月,工信部发布《通信短信息和语音呼叫服务管理规定(征求意见稿)》,提出任何组织或个人未经用户同意或者请求,或用户明确表示拒绝的,不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话;用户未明确同意的,同样视为拒绝。 王大恒表示,《民法典》明确规定了个人生活安宁属于隐私,“隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。” 他进一步表示,法律规定,除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或者个人不得以电话、短信、即时通信工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁。而私人安宁包括不被打扰、监视、监听、通讯安宁(不被垃圾短信、骚扰短信、电话等打扰)。在没有得到权利人明确同意的情况下,营销短信可能涉嫌侵犯用户隐私。 工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对《中国消费者报》记者表示,营销短信的问题,在于电信运营商是否需要对该类短信进行整治。盘和林认为,个人电话号码是隐私信息,通过非法手段获取个人隐私信息并发送营销短信,这本质上属于违规营销行为。对于运营商来说,应该从源头出发,减少此类短信的投放,尤其是要减少和第三方电信虚拟运营商的合作。 盘和林建议,运营商应基于长期利益,逐步退出该类营销短信业务,运营商应从信息通信中获取收益,赚取资信费;监管层面应建立大数据监测机制,比如可以鼓励用户通过“黑名单”上传的方式,分析相关号码的短信发送性质,对被多数消费者拉黑的号码进行封禁和处罚;手机厂商也应增加相应功能,帮助消费者屏蔽此类短信。 |